La semana pasada os planteé el segundo caso en Carpe Diem donde abordaba el cáncer más frecuente en los hombres, el de próstata, en uno de los estadios donde existe una mayor controversia. A continuación os pondré lo que haría (resaltando el papel de la radioterapia), apoyándome para ello en alguna entrada previa.

Con las pruebas y exploración clínica que teníamos podíamos llegar a un buen diagnóstico. Se trata de un cáncer de próstata Gleason 7 (3+4), PSA: 7,8 ng/ml (menor de 10), T2c (por la afectación bilateral por imagen en RMN; si nos fijáramos en la exploración, al no palparse el tumor, se trataría de un T1c por hallazgo en biopsia tras elevación del PSA), N0, M0. Por todo ésto lo calsificaríamos en el grupo de riesgo intermedio.

Tratamiento:

Como os decía al principio el grupo de riesgo intermedio es donde existe una mayor controversia con más posibilidades de tratamiento, todas ellas buenas.

Si echáis un vistazo a la guía de la NCCN del cáncer de próstata veréis que, al ser un paciente joven con una expectativa de vida > 10 años, podríamos tratarle con:

- Prostatectomía Radical + Linfadenectomía pélvica si probabilidad de afectación ganglionar pélvica mayor o igual al 2%.

- Radioterapia externa +/- Hormonoterapia +/- Braquiterapia.

- Braquiterapia exclusiva.

Para ayudaros a decidir:

- Tablas de Partin: En función del PSA, estadio clínico y grado de Gleason.

- Normogramas del MSKCC: Para calcular el tiempo de duplicación del PSA (TDPSA o PSADT), el volumen prostático y la densidad del PSA...

Radioterapia:

Son muchas las posibilidades:

- Tratamiento exclusivo con radioterapia externa sobre próstata y vesículas con margen, con o sin drenaje pélvico (si usáis las Tablas de Partin que os enlacé antes, la probabilidad de afectación ganglionar es del 4%, menor del 15% por lo que en la mayor parte de los centros no se trataría la pelvis), hasta llegar a una dosis de unos 76 Gy a fraccionamiento convencional de 2 Gy/fx o lo equivalente con esquemas hipofraccionados (63,4 a 3,17 G/fx; 70 a 2,5 Gy/fx...). Sobre técnicas no profundizo (Convencional, IMRT...)

- Tratamiento de radioterapia externa con sobreimpresión con braquiterapia HDR (alta tasa) ó LDR (baja tasa): Como ya os expliqué en su día la braquiterapia es una buena técnica para escalar la dosis que damos a nivel de la próstata dando una menor dosis a los órganos de riesgo (vejiga, recto) lo que conlleva una menor toxicidad. Hay distintos esquemas: con baja tasa un esquema bastante común es el de 45 - 46 de RTE seguida una dosis de 110 Gy de braquiterapia con I-125 mientras que con alta tasa la variedad es mucho mayor, por ejemplo: 45 - 46 Gy seguidos de un único implante de 15 Gy con Ir-192.

- Braquiterapia exclusiva: Con LDR o HDR braquiterapia en monoterapia. Si bien la LDR tiene muy establecido su uso en monoterapia en el cáncer de próstata de riesgo bajo o intermedio - bajo (Dosis de 145 Gy con semillas de I-125) en el caso de la HDR todavía no (un único implante con una fracción de 19 - 20 Gy, un implante con dos fracciones de 13 Gy...).

Hormonoterapia (HT):

En el riesgo intermedio cuando se opta por un tratamiento radical con radioterapia se suele añadir un tratamiento hormonal corto (de 6 meses) con antiandrógenos unos 10 días seguidos de 1 ó 2 inyecciones de análogos de la LHRH (dependiendo de si son semestrales o trimestrales).

Dicho todo ésto, ¿qué es lo que haré?:

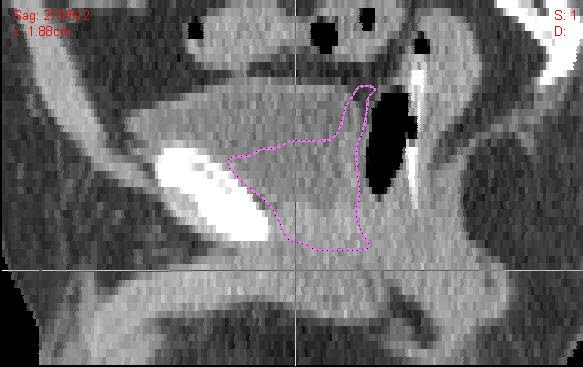

RTE sobre próstata y vesículas con margen (46 Gy a 2Gy/fx) seguida de boost con BT LDR con I-125 (110 Gy).

No voy a tratar pelvis por no tener ganglios afectos y tener un riesgo menor del 15 % de afectación ganglionar según las tablas de Partin y no le he pautado tratamiento hormonal por ser un hombre joven con un cáncer de próstata de riesgo intermedio - bajo (al ser un 3+4 es mejor que un 4+3, clínicamente no se palpa ningún nódulo por lo que podría llegar a considerarse un T1c y, además, el porcentaje de tumor en la biopsia no es alto) con una próstata de tamaño medio que apenas le da sintomatología urinaria (no precisa de la HT para reducir su tamaño de cara a la braquiterapia ni mejorar su sintomatología).

Algunos podéis preguntaros que si lo considero de riesgo intermedio - bajo cómo es que no hago tratamiento con braquiterapia exclusiva y la razón es la invasión perineural que se asocia con un mayor riesgo de afectación extracapsular (aunque no se aprecie en la RMN) y si utilizáis nuevamente las Tablas de Partin veréis que la probabilidad de que exista una afectación extracapsular es del 52%, una cifra nada despreciable que se merece una fase inicial con RTE para asegurarnos de tratar bien la grasa periprostática.

Siempre hemos de individualizar los tratamientos y sopesar las distintas opciones con sus pros y contras antes de tomar una decisión terapéutica. No todo está escrito en los protocolos y no por eso está mal hecho. Son tantas las combinaciones posibles... ¡Gracias a los que participasteis!

No podía terminar sin hacer referencia a La Traviata